El pensamiento crítico es probablemente uno de los mantras más cacareados en los últimos tiempos. Algunos profesionales de la filosofía pretenden arrogarse su monopolio. Otros ciudadanos preocupados alertan de su necesaria inclusión en nuestros planes de estudios, como si eso fuera el elixir para impedir que se tambaleen los cimientos de nuestras democracias. Otros cifran en su ejercicio el salvavidas que nos distinguirá - al menos durante un tiempo - de los sistemas de inteligencia artificial. El pensamiento crítico se nombra y demanda en los requisitos de los puestos de trabajo, en las leyes educativas, en los manuales de autoayuda, en las competencias cívicas imprescindibles. A pesar de ello, el pensamiento crítico, como la inteligencia, suele presumir de presentar uno de los repartos más justos que existen: todo el mundo cree tener suficiente.

Sin embargo, si se mira detenidamente, el pensamiento crítico es probablemente una rara avis siempre en peligro de extinción, una pretensión constantemente insatisfecha, que nunca debe dejar de cultivarse, siempre in fieri. San Agustín abogaba por la prudencia en nuestro juicio sobre Dios diciendo: si comprehendis, non est deus. Parafraseándole, podríamos decir que si lo llegamos a dominar, entonces no es pensamiento crítico. O dicho con el castizo refrán, dime de lo que presumes, y te diré de lo que careces.

Un equilibrio delicado

El pensamiento crítico suele requerir de un frágil e inestable equilibrio. Por ejemplo, en sus fundamentos, parece estar necesariamente comprometido con el esfuerzo por mantener un escepticismo saludable, siempre con un punto irreverente, que no se muestre dócil. Que nunca deje de preguntarse por qué. Que siempre sospeche de nuestros propios prejuicios y suposiciones, especialmente cuando nos interesan o nos reconfortan. Y también que extienda su duda a las tesis de otros, particularmente si el poder les facilita la vida, aunque los privados de él también cuenten con sus propios alicientes para la manipulación.

No obstante, el ejercicio de este sano escepticismo nos asoma a un abismo muy tentador en nuestros días y que tensa el equilibrio. Porque quien con su escepticismo experimenta la satisfacción de descubrir un engaño y está persuadido de que lo cortés no quita lo valiente, es fácil que salte al ruedo de la polémica y acabe gustándose demasiado. Para la victoria esencial del desengaño debería bastar con nuestro fuero interno. Pero cuando no es por una honesta justicia pública, con frecuencia esos pronunciamientos mezclan una honrosa postura crítica con un excesivo afán de protagonismo. La satisfacción de la superioridad intelectual se almibara con el aplauso de la gente.

Se cierne así sobre nosotros la trampa de la disidencia, la tentación de sentir que por el hecho de ir contracorriente, de posicionarnos críticamente frente a una postura mayoritaria, estamos ya más cerca de la verdad. En realidad, lo que sucede más de lo que creemos es que nos dejamos seducir por la llamada a destacar entre la multitud y salir del anonimato, desafiando las normas y los lugares comunes, y revestirnos además del aura de “pensadores críticos”.

En un mundo saturado de opiniones y puntos de vista, la atracción de destacar puede ser irresistible. Y adoptar el punto de vista conspiranoico que supuestamente abre los ojos al resto de ciegos y los saca de la cueva de Platón desde su superior peldaño intelectual y/o moral suele tener un atractivo especial, casi mesiánico. Se confunde así la evaluación profunda con la rebeldía intelectual, incurriendo además en una clamorosa falacia de afirmación del consecuente: si cuando estoy en lo cierto y la mayoría no lo está me suelo enfrentar a ella, de ahí no se sigue que cuando me enfrento a ella, debo de estar en lo cierto.

Las masificadas redes sociales que frecuentamos llevan inscrito en sus algoritmos el incentivo para primar las posiciones más enconadas y polémicas, polarizar el debate y generar un producto morboso que atraiga más la atención. Por ello, son un perfecto caldo de cultivo para maximizar esta tentación: dentro del anonimato, a golpe de un clic, sin el riesgo de sufrir un bochorno hablando en persona y en directo, se abre un apetecible menú de pronunciamientos contundentes y supuestamente críticos sobre los tópicos más insospechados.

Ciertamente, es sano cuestionarse las verdades establecidas y desafiar las perspectivas convencionales. No habría progreso en el conocimiento sin haber cuestionado la tradición, los supuestos, el conocimiento pretendidamente asentado. No hay que amedrentarse a la hora de advertir que los emperadores van desnudos, como en el cuento de nuestro Conde Lucanor que popularizó Hans Christian Andersen. El pensamiento crítico debe poner a prueba las ruedas de molino con las que a veces nos hacen tragar, sin miedo al qué dirán.

Pero no debemos olvidar que somos una especie social, que ha cifrado en buena medida el éxito de su bienestar en la construcción compartida del conocimiento científico, tecnológico y de las humanidades. Nacemos y vivimos como dependientes epistémicos, y debemos reconocimiento a las instituciones sociales que nos hemos dado y que ayudan a preservar y mejorar ese conocimiento, no por simple respeto a la tradición, y ni siquiera por la humildad que impone una asimetría inevitable (el ingente conocimiento colectivo refinado durante siglos vs el nuestro), sino por mera supervivencia.

Porque sucumbir a esta tentación, tratando de servirnos notoriedad a golpe de un clic, y recibir gratificación instantánea en dosis virales, crea una dinámica en la que la disidencia, incluso sin fundamentos sólidos, se convierte en una moneda de cambio social. Y esto puede aumentar por un tiempo nuestra retribución social, hacernos sentir el calor de pertenecer a un selecto aunque torcido grupo. Pero no sólo con mucha frecuencia esto nos aleja de la verdad, sino que también puede tener un impacto social dañino determinante, incluso mortal. Las pseudociencias estafan, las teorías de la conspiración desestabilizan sociedades y crean conflictos, las proclamas apocalípticas o negacionistas anticientíficas nos paralizan, los bulos de iluminados difunden recomendaciones mortíferas.

Un par de aceleradores

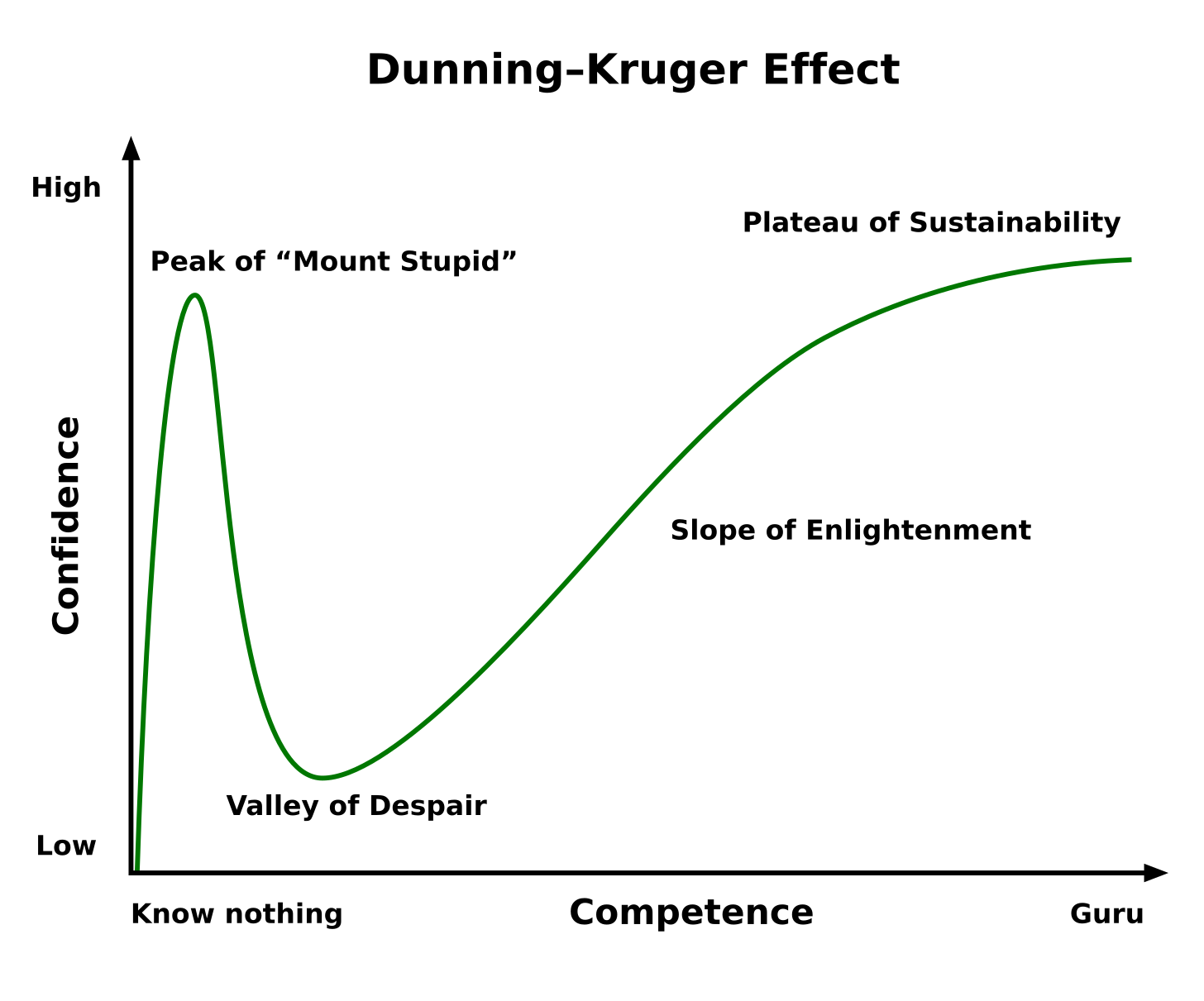

Como con el fuego, hay además aceleradores de esta tentación que ponen en jaque el difícil equilibrio del pensamiento crítico. Hablemos de dos. El primero, el efecto Dunning-Kruger, ese sesgo cognitivo que hace que las personas con escasa habilidad en una tarea tiendan a sobreestimarla. Cuando apenas empezamos a dar los primeros pasos en una materia, tenemos la absurda percepción de dominarla muy pronto, lo que nos hace alcanzar la “cima de la estupidez”, que sólo corregimos con el largo y lento camino del estudio y del aprendizaje. Así sucede que, ante un nuevo acontecimiento mediático, con su particular polémica, acudimos pronto a picotear informándonos en las abundantes fuentes disponibles y tendemos a tener la falsa percepción de que en seguida hemos adquirido unos conocimientos suficientes como para pontificar. ¿Cómo no hacerlo si además nos concedemos con ello el título de salvadores de los ignorantes, de librepensadores críticos?

El segundo catalizador obedece a la ley de Brandolini también conocida como el principio de asimetría de la estupidez:

“La cantidad de energía necesaria para refutar bullshit (falsedades, estupideces) es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirlo”

O dicho de otro modo: es más económico sembrar la duda con un bulo y creérselo que comprender y explicar una compleja y sesuda verdad científica. Esto, entre otras cosas, explica el hecho de que la desinformación se propague hasta seis veces de forma más rápida, persistente y viral que la información verdadera. Y eso facilita, también, que antes que dedicar tiempo a analizar con detenimiento una postura, prospere en nosotros la tentación de atacarla de forma clara, contundente y simple, desde la óptica que sea, si ello nos puede además vestir como pensadores críticos ante los demás. Pero eso no impedirá que, como el emperador, sigamos en el fondo bochornosamente desnudos.

En definitiva, el pensamiento crítico parece un ejercicio inestable, siempre rodeado de incertidumbre y de tentaciones enfrentadas. Pero si lo llamamos “crítico” no es precisamente porque sea placentero y fácil. Para mantener el equilibrio, ¡a pedalear!

Me ha encantando el artículo! :-)

El pensamiento crítico es realmente difícil de lograr y, sobre todo, de mantener a lo largo del tiempo. Pero como dices: es una cuestión de aprender a mantener ese delicado equilibro.

Muy buen análisis. Creo que no se puede decir más claro. Es la pura realidad actual de las RRSS.