No alcanzaba el cuarto de siglo cuando el joven John Keats, uno de los poetas más ilustres del Romanticismo inglés, tuvo la clarividencia de entender que la belleza se halla en el centro de la existencia. En su Oda a una urna griega dejó escritos aquellos versos que rezaban: “La belleza es verdad, la verdad es belleza; esto es todo lo que sabes y todo lo que necesitas saber”. Explicitaba así una de las creencias que más arraigaron en su tiempo, a principios del XIX, encapsulada en estos versos como la profunda convicción atemporal de que la belleza estimula la creación o el descubrimiento de un sentido para la realidad entera.

Esta convicción la alcanzó durante su breve existencia, plagada de dificultades. Su lucha contra la tuberculosis lo llevó hasta Roma, y en la ciudad eterna dejó, probablemente, el último de sus versos, inscrito por otros en su lápida, ubicada en el cementerio protestante de Roma: “Aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua". Un grito insatisfecho de quien sabía de su finitud y del carácter efímero tanto de la belleza como de la existencia humana, ambas anhelantes de una trascendencia que ha sido motivo para la reflexión filosófica, la indagación biológica y el desarrollo tecnológico de nuestros días.

Un anhelo incesante

La belleza ha sido una preocupación central en la filosofía desde la Antigüedad. Platón consideraba que la belleza es un reflejo del orden ideal. Para él, no se trata simplemente de una experiencia sensorial, sino una manifestación de la verdad y la bondad. Por eso la belleza provoca en nosotros cierta desazón, cierta nostalgia, porque nos remite a lo imperecedero, a lo que no debería morir, a lo que nos atrae eróticamente hasta un punto en el que sentimos recordar algo que acabamos de conocer - de ahí la anámnesis platónica. Esta idea influyó en la concepción del arte y la estética durante siglos, situando a la belleza como un puente hacia el conocimiento y la verdad más elevados.

Aristóteles, en contraste con su maestro, adoptó una visión más pragmática y concreta de la belleza. Para él, la belleza radica en la armonía y la proporción, en el equilibrio de las partes con el todo. En la Poética, describe cómo está vinculada a la función y el propósito de los objetos y seres vivos, y cómo estos deben tener una coherencia interna que los haga estéticamente agradables. Esta visión más terrenal de la belleza se convirtió en un pilar fundamental para el arte clásico y la arquitectura.

En la Edad Media, la belleza se consideraba un reflejo de la perfección divina. Filósofos como Tomás de Aquino integraron la visión platónica y aristotélica de la belleza con la teología cristiana, argumentando que la belleza es una manifestación de Dios en el mundo creado. Según Aquino, la belleza tiene tres cualidades principales: integridad (o perfección), proporción (o armonía) y claridad (o luminosidad). Estas cualidades son evidencias de la obra de Dios en el mundo y reflejan la verdad divina.

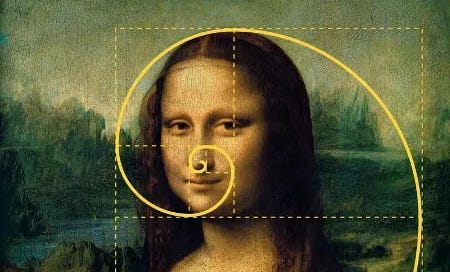

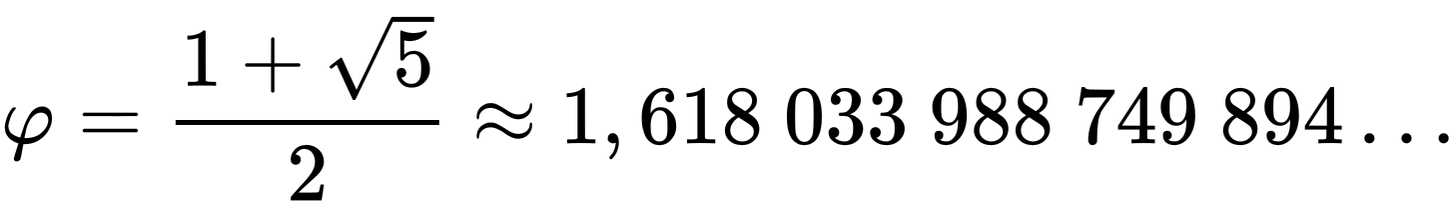

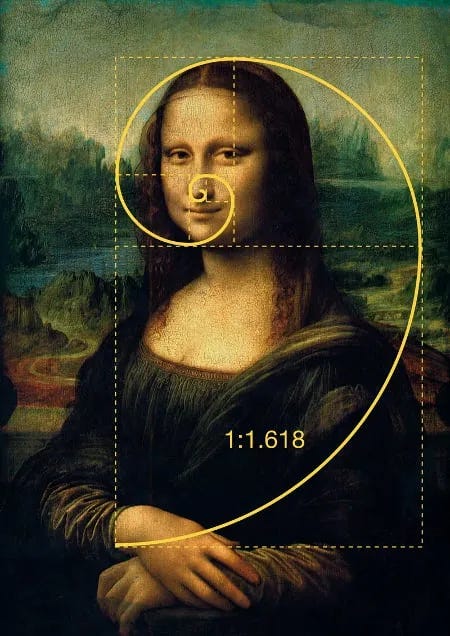

El Renacimiento trajo consigo un renacer de las ideas clásicas sobre la belleza, pero con un enfoque renovado en el potencial humano y la capacidad del hombre para crear y apreciar la belleza. Humanistas como Pico della Mirandola y artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel buscaron capturar las refinadas proporciones que estimulan nuestra sensibilidad. Entre ellas sin duda destacó la proporción áurea, considerada fórmula clave en la construcción de la belleza. Formulada como solución a esta ecuación:

esta constante irracional se encuentra omnipresente en el arte y la arquitectura, asociada a una estética agradable y armoniosa. Desde las pirámides de Egipto hasta el Partenón de Atenas, pasando por las obras de Leonardo da Vinci, la proporción áurea ha sido utilizada para lograr un equilibrio y una belleza que parecen casi universales.

Fue Kant probablemente el que revolucionó la comprensión de la belleza al considerar que es una experiencia subjetiva con un potencial de universalidad. Una experiencia desinteresada, un sentimiento de placer sin necesidad, un deseo por poseer el objeto bello universalmente comunicable. Keats fue probablemente producto del idealismo que en Alemania hacia lo propio con autores como Schiller, Fichte, Schelling y Hegel para quienes la belleza de alguna forma era una reconciliación de lo sensible y lo intelectual, un medio para la realización de la libertad y la autoconciencia. Y este deseo dinamizador permitía escapar del impulso irracional que para Schopenhauer gobierna la existencia humana, como mera voluntad sin sentido. La belleza nos proporciona el momento para liberarnos, en tono budista, de nuestros deseos y sufrimientos. Contra él se revolvería Nietzsche, siempre afirmativo, hallando en la belleza - la de los fuertes - una manifestación de la voluntad de poder vital y creativa, más cerca del caos y la pasión dionisíacos que de la armonía ordenada apolínea.

Pero la omnipresencia de una proporción como la áurea apunta a que la belleza lleva en su seno una trascendencia muy visceral. Un orden que no sólo se halla en las estructuras y obras de arte, sino en la propia naturaleza, en la forma de los pétalos de las flores, en la estructura de las conchas marinas y en la espiral de los cuernos de algunos animales. Si Keats había entendido la centralidad de la belleza en el corazón del anhelo humano siempre sometido a la caducidad es porque la belleza es, de alguna manera, la impronta de la propia vida.

Labrada en nuestros genes

Desde una perspectiva biológica, el reconocimiento de la belleza se correlaciona inequívocamente con un conjunto de señales que indican salud, fertilidad y adaptación. Aristóteles no parecía andar desencaminado cuando apreció en la belleza una conexión con la armonía inmanente de los seres vivos. Los estudios en biología evolutiva sugieren que ciertos rasgos, como la simetría facial, son percibidos universalmente como atractivos porque indican un desarrollo sano y una mayor resistencia a enfermedades. Cuando los percibimos alterados nos provocan una repulsión como la del valle inquietante. Al fin y al cabo, existe una íntima conexión entre la belleza y la juventud que la vida renueva constantemente; y como esta inexorablemente se marchita, aquella se apaga, dejando solo el eco de su esplendor. La búsqueda de la belleza es, en última instancia, una búsqueda de sentido ante la devastación de la disolución entrópica que asola la vida por todos sus costados.

La armonía en la belleza que nuestros sentidos son capaces de percibir obedece pues a un largo proceso evolutivo que ha tallado en nuestros genes la capacidad para identificar unos patrones de información adaptativamente valiosa. Aunque en ocasiones se nos puede engañar, como en el famoso caso del pavo de Darwin, en los que la selección sexual actúa vendiéndonos mediante el marketing más primitivo unos genes que en realidad no valen tanto. La belleza puede así corresponderse con elementos irracionales e incluso contraproducentes para la supervivencia que en algún momento fueron seleccionados. Ya dicen que el amor es ciego y la locura son sus ojos.

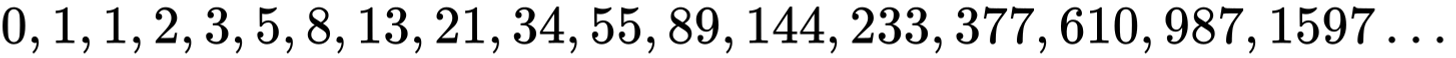

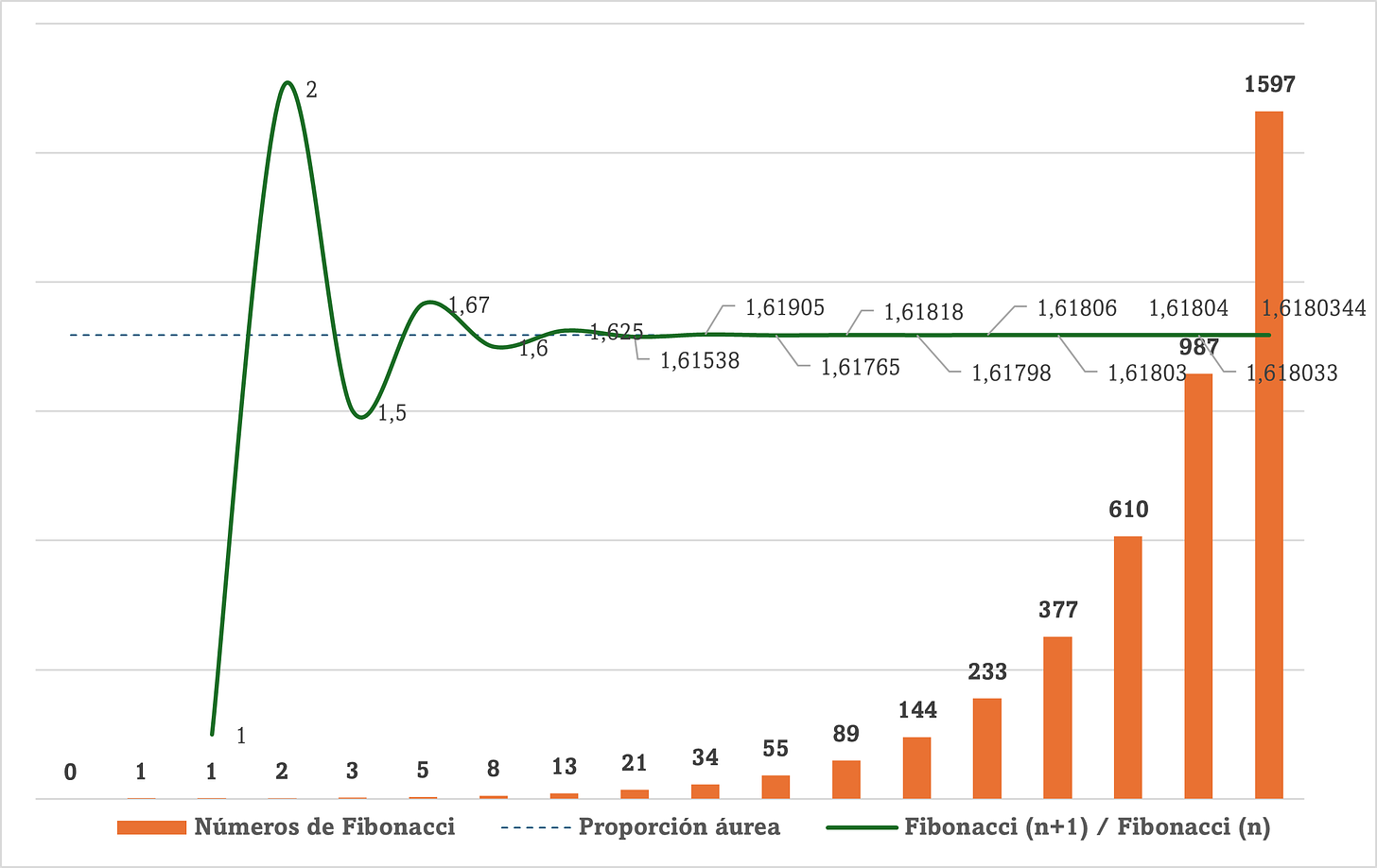

De forma que por un motivo o por otro, los patrones de la belleza ofrecen una racionalidad encriptada en nuestros genes. Una regularidad estocástica pero persistente. Y se prodiga por doquier en la naturaleza. Pues si la proporción áurea que antes citábamos hunde sus raíces en la vida natural más allá de los fundamentos del Partenón o las pirámides, otra de las regularidades naturales íntimamente ligada a ella la hallamos en la bella y misteriosa sucesión de Fibonacci. Esta serie describe una sucesión de números en la que cada número es la suma de los dos anteriores:

La misteriosa conexión entre la proporción áurea y la serie de Fibonacci se encuentra en que, a medida que se avanza en la sucesión, la relación entre dos números consecutivos se aproxima cada vez más a la proporción áurea.

Esta conexión entre ambos fenómenos matemáticos regresa a la naturaleza apareciendo en los patrones de crecimiento y estructuras de una variedad increíble de formas biológicas. Por ejemplo, en muchas plantas, las hojas, flores y ramas se organizan siguiendo la serie de Fibonacci para maximizar la exposición al sol y optimizar el espacio. La relación se manifiesta en la filotaxia, donde la disposición de las hojas alrededor de un tallo sigue una espiral que corresponde a números de Fibonacci. Además, la estructura de piñas, girasoles y conchas marinas exhibe espirales cuyo número de brazos es con enorme frecuencia un número de Fibonacci, reflejando cómo la naturaleza utiliza esta serie para crear formas eficientes y armónicas.

Pero cuando la comprensión racional y científica ofrece su mirada al mundo, como dijera Weber, se produce su desencantamiento, esa pérdida de la visión mágica y religiosa premodernas. Y si la belleza se descompone en explicaciones de raigambre biológica, ¿no queda un sinsabor en esta explicación por reduccionista? ¿no hay algo en nosotros que se resiste a adherirse a ella?

El desencantamiento tecnológico

Mientras tanto, sin embargo, a lomos de esa visión, la tecnología sigue haciendo de las suyas, y en nuestros días se entromete especialmente en la capacidad generativa para crear belleza. La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que la entendemos y creamos. Pues los algoritmos pueden ahora analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones que los humanos encuentran estéticamente agradables. Desde la música, en la que completa la inconclusa décima sinfonía de Beethoven, hasta el diseño visual, ganando polémica y sorprendentemente concursos de arte. Aunque para algunos aún falte un ápice para alcanzar la genuina belleza humana que disfruta el paladar más refinado, para muchos su producto es ya indistinguible y suficientemente bello.

Un ejemplo notable es la creación de obras de arte por algoritmos como los de GAN (Generative Adversarial Networks), que pueden generar imágenes que se consideran bellas o intrigantes. Superando la necesidad de supervisión y entrenamiento humano, estos algoritmos se retan mutuamente aprendiendo de grandes conjuntos de datos de arte clásico y moderno para crear nuevas obras que desafían nuestras nociones de creatividad y originalidad,

La IA está siendo capaz de interpretar de alguna forma profunda y opaca nuestras experiencias estéticas hasta personalizarlas, como tanto anhela el marketing más dirigido, según los gustos labrados en nuestros genes o en las bases históricas de nuestra cultura. Los algoritmos pueden recomendar música, películas o incluso rutinas de ejercicio basadas en nuestras preferencias personales, creando una experiencia de belleza altamente individualizada.

Y la producción masiva de contenidos que está enmierdando Internet se aprovecha de estas capacidades para llenar también de belleza ficticia - y un tanto casposa - incluso concursos de belleza convocados para concursantes generadas por IA. Las proporciones áureas son calibradas por algoritmos, buscando explotar los instintos biológicos más ocultos y los refinamientos culturales más elaborados. O simplemente pulsiones y morbos un tanto toscos pero comercialmente rentables.

La inquietante incógnita

La belleza es una noción compleja y multifacética que se entrelaza con nuestra historia, biología y tecnología. Desde las reflexiones filosóficas sobre la verdad y la armonía, pasando por la adaptación evolutiva y la selección sexual, hasta los avances tecnológicos que nos permiten crear y experimentar la belleza de nuevas maneras, la belleza sigue ligada a nuestra experiencia estética más íntima y a su conexión con una trascendencia que puede que no sea más que un juego de artificio evolutivo.

Una vez más, la actual revolución de la IA nos invita a la reflexión sobre lo que significa ser humano y reflexionar sobre si la belleza sigue siendo aquello que es verdad, como dijera Keats, acaso todo lo que en realidad sabemos y necesitamos saber. ¿Existe un reducto en el que la belleza sigue escondida, invitándonos a esa trascendencia fuera del alcance de los datos y la algorítmica? ¿o su innegable conexión con el sustrato biológico revela una serie de patrones complejos que la IA podría, de alguna manera, descifrar, desvelando este antiquísimo misterio humano? ¿Hay algo inefable que seguirá siempre eludiendo el escrutinio de los algoritmos? ¿O nuestra persistente fascinación y asombro por lo bello serán cada vez más desenmascarados como meros órganos evolutivos? De momento, prosigamos el bello curso de este viaje hacia una mejor comprensión de nuestro propio misterio.

Lo dicho, un excelente trabajo.

...pero ya que te has metido en la complicada tarea de definir los parámetros de la belleza te sugiero que hagas una segunda reflexión metiendo la música en tu análisis. Es decir: belleza "visual" y belleza "acústica".

Genial como siempre. Una pregunta: ¿Funciona la serie de Fibonacci a escala superior a la planetaria? La forma de algunas galaxias me sugiere que sí. Entonces ¿Significa algo o no significa nada en absoluto?