"No puede haber grande hazaña sin haber gran competencia", escribía, en el siglo XVII, el dramaturgo Francisco de Rojas Zorrilla. Y es que, efectivamente, la competencia es un mecanismo fundamental para explicar los logros y progresos naturales, sociales y técnicos. Este ancestral y crudo arte no solo ha esculpido las facciones más feroces de la naturaleza, sino que ha pulido y perfeccionado las mejores habilidades de innumerables especies, organismos, organizaciones, empresas, regiones y países porque la competencia impulsa la innovación. Competir maximiza el fitness de las especies, mejorando su eficiencia y su capacidad de adaptación. Diversos estudios científicos muestran cómo los entornos competitivos aceleran la innovación y la especialización entre especies, y cómo esta competencia es capaz de aprovechar mejor los nichos ecológicos que se abren y cuando es muy intensa forzar la selección disruptiva. En la economía, Hayek no encontraba mecanismo más eficiente. Competir suele hacernos mejores.

Sin embargo, como la unidad de selección no es sólo el individuo sino las poblaciones y los genes, esta competencia ilumina caminos menos beligerantes, pero igualmente vitales: aquellos de la cooperación y el altruismo recíproco. Es el empuje competitivo el que favorece su aparición, siempre buscando una mejor supervivencia. Y, a su vez, la cooperación hace emerger escenarios nuevos de competencia donde los individuos antes no eran capaces de llegar, desde microorganismos hasta mamíferos sociales, desde asociaciones vecinales a grandes corporaciones multinacionales. En la naturaleza, la eusocialidad, como el nivel más complejo de cooperación y organización social, hace convivir a generaciones distintas que cuidan de sus crías y se especializan al servicio de la comunidad —desde la recolección de alimentos hasta la defensa del nido—, como sucede con las abejas, las hormigas y las termitas. La unidad funcional de esta comunidad más grande se muestra más eficaz para la supervivencia que la suma de sus individuos, como un ejemplo paradigmático del efecto red.

Pero, ¿cómo interaccionan estas formas de relación? ¿qué equilibrios encuentran? ¿Y qué propensión prevalece entre nosotros los humanos: la competencia o la cooperación?

Halcones y palomas

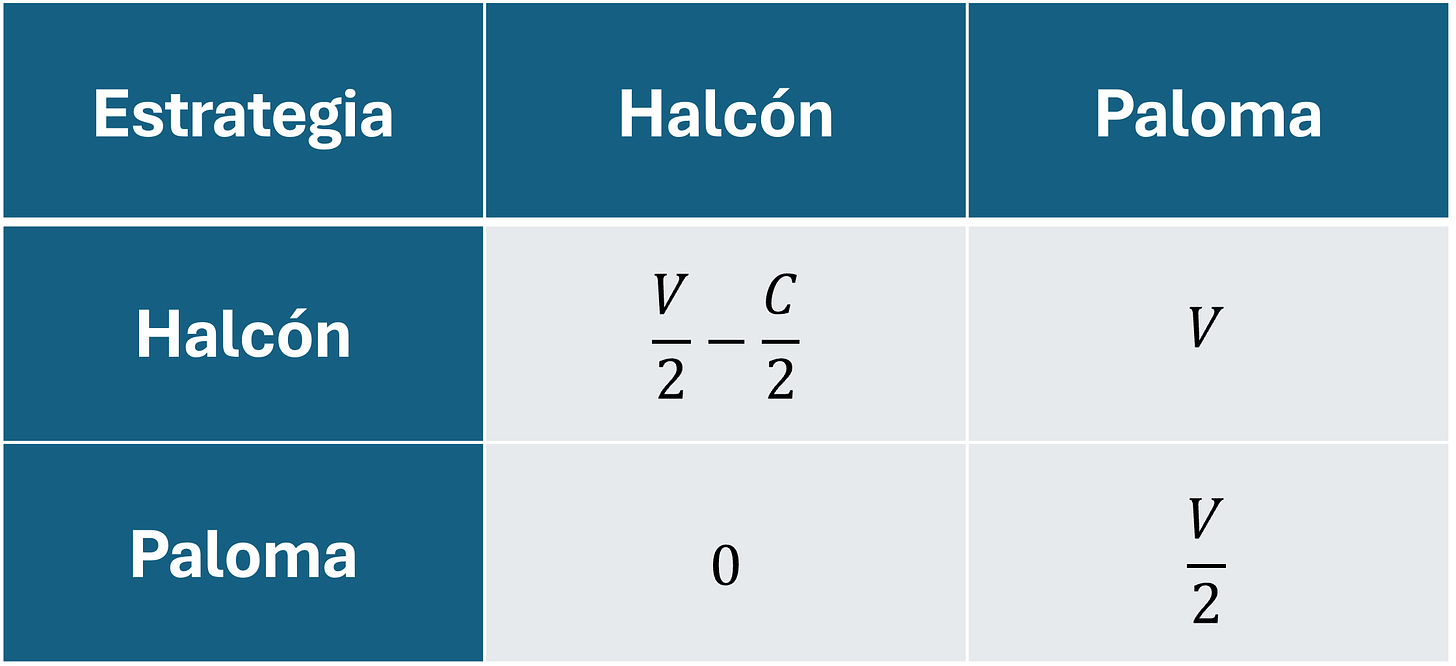

La teoría de juegos es la disciplina que nos permite comprender cómo interaccionan estos mecanismos aparentemente opuestos, en particular cuando es aplicada a la evolución y a la genética de poblaciones. Incluso cuando hablamos de un escenario netamente competitivo, las actitudes más conciliadoras ante la competencia por los recursos encuentran su espacio para la supervivencia. En 1973, John Maynard Smith y George R. Price concibieron el famoso modelo matemático de halcones y palomas que nos muestra un equilibrio entre estrategias agresivas y pacíficas dentro de una población. En este modelo de competencia por un recurso escaso, los halcones siempre se hallan dispuestos a luchar ferozmente, y las palomas se inclinan a la evasión. La matriz de ganancias de este modelo ilustra las posibles recompensas y costes asociados a cada combinación de estrategias.

Si dos halcones se encuentran, pelean, y ambos sufren las consecuencias de una lucha (C), logrando la mitad del botín (V); si uno es halcón y el otro paloma, el halcón obtiene todo el recurso mientras que la paloma se retira sin heridas; y si ambos son palomas, el recurso se divide más o menos equitativamente sin coste alguno.

Pero, claro, la probabilidad de encontrarse con uno u otro varía en función de la población de halcones y de palomas. Por lo que matemáticamente se halla un equilibrio evolutivamente estable (EEE), cuando ninguna de las estrategias tiene una ventaja evolutiva sobre la otra, por lo que no habría presión selectiva para cambiar las proporciones de la población. Este equilibrio depende fuertemente del valor relativo del recurso en comparación con el coste de las lesiones: cuanto más costosas sean las lesiones (alto C), menos probable es que valga la pena adoptar la estrategia del halcón. De hecho, el equilibrio estable se resuelve entorno a una proporción de halcones sobre la población con valor V/C.

De forma que este modelo simplificado sirve como ejemplo de cómo pueden coexistir diferentes estrategias dentro de una población y cómo los factores ambientales (representados aquí por V y C) influyen en la evolución de comportamientos competitivos y cooperativos y explica que estrategias competitivas o cooperativas coexistan sin que ninguna domine por completo en la población.

Competitivos o cooperativos por naturaleza: Entre Hobbes y Rousseau

Nuestra inclinación natural hacia la competición o la cooperación ha sido un asunto recurrente en la reflexión filosófica y la investigación antropológica y sociológica. Y no es un tema menor, ya que la imagen del hombre permite fundamentar posiciones ideológicas y políticas sustancialmente diferentes.

La ambivalencia del carácter humano ha invitado a forjar dos principales corrientes: una abraza cierto pesimismo antropológico, y tiene como referente a Hobbes. En ella, el hombre es un lobo para el hombre, tiende a la competición, la beligerancia y el dominio. Y es preciso domar su egoísmo natural para poder habitar en sociedad. Esta concepción legitimó gobiernos absolutistas, que cedían el poder absoluto al Leviatán del Estado, tal y como lo caracterizaba Hobbes, para evitar la guerra permanente entre los hombres. Con el triunfo de las democracias liberales, esta tesis sigue, sin embargo, trufando enormemente las posiciones más conservadoras, reaccionarias, tribales, que priman la seguridad, la tradición y la conservación del statu quo, recelosas del extraño, de la multiculturalidad y miedosas ante las propuestas más abiertas a la par que disolutivas.

La otra es la del optimismo antropológico, con Rousseau a la cabeza, y se alinea en torno al mito del bon sauvage, que describe al hombre como naturalmente bueno, generoso, propenso a la cooperación y la compasión, sólo corrompido por las estructuras sociales tales como la propiedad privada, la superstición o el prejuicio ideológico. Opuesta a Hobbes, esta posición legitimó al liberalismo y a los movimientos progresistas más confiados en la bondad colectiva de la naturaleza humana. Una línea evidente se tiende desde Rousseau hasta Marx, hasta alcanzar formas de ingenuidad totalitaria. Entre Hobbes y Rousseau aún andamos.

La biología nos ubica el comportamiento humano en un espacio intermedio muy matizado, que coincide más bien con los pocos que se han salido de esta dicotomía, concibiendo al hombre como fundamentalmente libre, tan propenso a la competencia como a la cooperación. Así Aristóteles, Locke o Kant.

Por ejemplo, los estudios de psicología evolucionista identifican dos tipos de agresión presentes en la naturaleza y desarrollados en el curso de la evolución humana:

La agresión proactiva despliega ataques planeados, ejecutándose fríamente para alcanzar un fin calculado en una relación en la que el coste-beneficio compensa.

La agresión reactiva responde espontáneamente a una amenaza o a un suceso frustrante, buscando eliminar el estímulo que la provoca, reaccionando airadamente y en caliente.

Indudablemente, ambos comportamientos se entremezclan: huelga decir que la violencia de las guerras - típicamente humanas, pero también animales, como las de los chimpancés - se perpetra con claros motivos e intereses articulados por una razón instrumental y proactiva. Pero al mismo tiempo, esta violencia es espoleada en el fragor acalorado de la contienda, reaccionando a la violencia del otro, ya sea directa o simbólica, como la que se da en las ofensas entre identidades étnico-nacionalistas o religiosas.

Pues bien, comparándonos con nuestros primos evolutivos, los humanos tenemos una mayor propensión a la agresión proactiva que los bonobos (parecida a la de los chimpancés); pero también tenemos una menor predisposición a la agresión reactiva que los chimpancés (y semejante a la de los bonobos). Es decir, la selección natural habría operado en nuestra especie un cierto equilibrio. Entre la actitud competitiva que recela del otro y la cooperativa que confía en él, habríamos encontrado un equilibrio poderoso, capaz de aglutinar una diversidad social que no sea tan extrema como para disolverse, ni tan estrecha como para impedir la innovación.

La selección natural, así, habría domesticado por un lado al ser humano, al normalizar la pena capital desde los albores de la cultura, ejecutando a sus individuos más dispuestos a la agresión reactiva para favorecer y preservar la cooperación interna del grupo. Pero también, habría promocionado a los individuos con alta propensión a la agresión proactiva: por un lado, al resultar socialmente útiles como verdugos-castigadores; y por otro lado, porque su propia racionalidad acentuada les habría favorecido en términos adaptativos, tanto individual como colectivamente. Así, la agresión proactiva forma parte del instinto competitivo por los recursos (territorio, apareamiento, alimento,…). El hecho de que se haya acentuado precisamente en nuestra especie, con respecto por ejemplo a los bonobos, es coherente con que nuestra capacidad para ejecutar acciones racionales en general se haya desarrollado mucho más en nuestra historia evolutiva. La competencia nos mejora, como decíamos. Por supuesto, siempre y cuando la agresividad proactiva no desestabilice en exceso al grupo.

Por otra parte, los Homo Sapiens han desarrollado una capacidad de cooperación singular en la naturaleza, hasta extenderse y dominar casi todos los rincones habitables de la Tierra. Y para favorecer este tipo de cooperación, resulta fundamental que la práctica cultural encauce el comportamiento del individuo. Trascendiendo los confines de la competencia puramente biológica, hemos entrelazado nuestra evolución con complejos sistemas de creencias culturales que nos recompensan o castigan según nos alineemos con normas sociales y morales. La mayoría cedemos, como quisiera Weber, el monopolio de la violencia al Estado, y fomentamos socialmente valores que favorecen la mansedumbre, la docilidad, y el sometimiento al grupo en muy diversas formas culturales. Esto ha servido a algunos para tratar de explicar la aparición de la religión como instrumento para competir colectivamente y al mismo tiempo para favorecer la cooperación, coartados por la mirada atenta de los grandes dioses que pasaron de limitarse a explicar los fenómenos naturales más extraños a centrarse en nuestro comportamiento moral.

El hecho de que hayan sido seleccionados los comportamientos menos agresivos en términos reactivos es coherente con que lo hayan sido los comportamientos más compasivos. Aunque entre los animales hallemos también comportamientos altruistas, como los de las poblaciones de búfalos que defienden a sus miembros más débiles frente a sus depredadores, o de bonobos que asisten a sus miembros enfermos, la protección de los débiles está especialmente acentuada en el género homo, ya desde tiempos del Homo heidelbergensis. La compasión no es exclusiva pero es sobre todo humana.

Indudablemente, la agresión reactiva sigue presente en nuestro instinto de conservación, nuestra respuesta en «caliente» que reacciona ante la agresión con agresividad y persigue protegernos. Pero nuestra diferencia específica reside ante todo en nuestra capacidad grupal de cooperación articulada por la emergencia de la cultura. Con ella competimos intraespecíficamente - entre grupos humanos - porque coincidimos en ambicionar los mismos recursos. Y para ello, resulta enormemente útil acentuar la racionalidad asociada a la agresión proactiva al servicio del grupo. De hecho, los rasgos psicopáticos son relativamente altos en las poblaciones humanas, alcanzando un sorprendente 1% entre los hombres, y se hallan presentes por ejemplo en muchas profesiones actuales, especialmente agresivas. Pero, al mismo tiempo, como entre halcones y palomas, la cooperación se reserva siempre un espacio imprescindible para nuestra supervivencia dependiente del colectivo.

En definitiva, somos competitivos y cooperativos, capaces de lo mejor y de lo peor. Ni Hobbes ni Rousseau tenían razón del todo. Los hombres han desarrollado enormes y retorcidas formas de competencia hasta alcanzar formas violentas y crudelísimas de matar masivamente a completos desconocidos con tal de alcanzar sus fines. Pero los hombres también pueden ser enormemente altruistas y generosos, capaces de empatizar con semejantes por todo el globo y de llegar a entregar la vida incluso por desconocidos, contemporáneos o futuros. Su capacidad de cooperación trasciende hacia la posteridad de las generaciones venideras. Así decía E. Trueblood que “cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la vida”.

Última coda: el burro Ceferino

Cuentan la historia del burro Ceferino, al que su dueño trataba de vender. Para probar su valía ante la mirada inquisitiva de un interesado comprador, su dueño le puso a tirar de un carro, mientras le gritaba:

- ¡Vamos, Ceferino! ¡Vamos, Rucio! ¡Venga, Parche!

Extrañado, el posible comprador volvió a preguntar:

- ¿Pero no me había dicho que se llamaba Ceferino?.

- Así es - le respondió - lo que no le había dicho es que Ceferino es ciego. Y cuando oye los nombres de sus antiguos compañeros y cree que le acompañan tirando de la carga es capaz de sacar esta fuerza tremenda.

Con los ojos cegados pero un corazón lleno de recuerdos de sus camaradas, Ceferino enseñaba encapsulada esa lección vital que se arraiga en una historia que se remonta en los anales evolutivos: Escogiendo sabiamente cuándo ser halcón y cuándo paloma, los humanos sabemos que, con los demás, compitiendo o colaborando, siempre somos mejores.

Fantástico como siempre. Ahora mete todo ese cóctel en las ciencias sociales e intenta predecir el comportamiento humano 😁