El vértigo del desempleo tecnológico

El sentido profundo de este recurrente alarmismo social

Desde hace siglos nos hemos atemorizado creyendo que la tecnología nos quitaría el trabajo. Aunque fallidas, esas predicciones se reviven ahora con la revolución de la IA. Pero más allá de que pueda poner en peligro nuestra subsistencia, este recurrente alarmismo social parece obedecer al sentido profundo que socialmente le hemos imprimido al trabajo.

La renovada vieja profecIA del fin del trabajo

El movimiento ludita reaccionó a los inicios de la Revolución Industrial destruyendo a machetazos los telares. La destrucción creativa propia del capitalismo les enfrentaba al reto de tener que reciclar su forma de ganarse el pan. Pero la tecnología trajo aún más trabajo. De hecho, el 60% de los trabajadores actuales se emplean en ocupaciones que no existían en 1940 y más del 85% del crecimiento del empleo en los últimos 80 años se explica por la tecnología.

Sin embargo, desde entonces, las profecías fallidas han insistido recurrentemente en la terrible amenaza. Las máquinas nos jubilarían, la automatización alargaría las colas del paro, el desempleo tecnológico se volvería crónico y lacerante para el orden social. Son hilarantes los titulares de prensa que tan mal han envejecido relatando cómo los robots llevan más de cien años quitándonos el trabajo.

La revolución de la IA de nuestros días ha vuelto a reeditar este alarmismo social, anunciando que podría volver productivamente prescindibles a los humanos. Aunque el histórico de predicciones fallidas invite a desinflar este discurso apocalíptico, tampoco puede asumirse ciegamente que toda revolución tecnológica generará siempre tantos o más empleos de los que destruye1. Hace poco hemos sabido que la IA ha superado por primera vez un test de inteligencia con un cociente intelectual superior a la media humana2. Con tan sólo un par de años de diferencia, miles de expertos en IA adelantan sus pronósticos en más de una década acerca del momento en el que la IA supere a los humanos en una inmensidad de tareas: conducir coches, ser autora de los libros más vendidos, componer las mejores canciones, doblar la ropa, etc.

Al margen de la tasa neta de empleos que deje tras de sí, tampoco se sabe a qué ritmo los creará y, como siempre, cómo será de factible la transición y el reciclaje laboral posible para que muchos no nos quedemos en la estacada. El alarmismo suele cundir porque es mucho más fácil imaginar que alguien pierda su trabajo debido a una nueva tecnología que imaginar a qué nuevos trabajos podría aspirar si aún no se han inventado. Suele decirse que la IA no te quitará el trabajo, pero que sí podría hacerlo alguien que sepa usarla. Sin embargo, algunos no están de acuerdo, y creen más bien que existirá un inevitable desplazamiento en la adición de valor añadido, y que la IA no nos quitará el trabajo, pero sí le pegará un buen mordisco a nuestro salario. La incertidumbre es innegable.

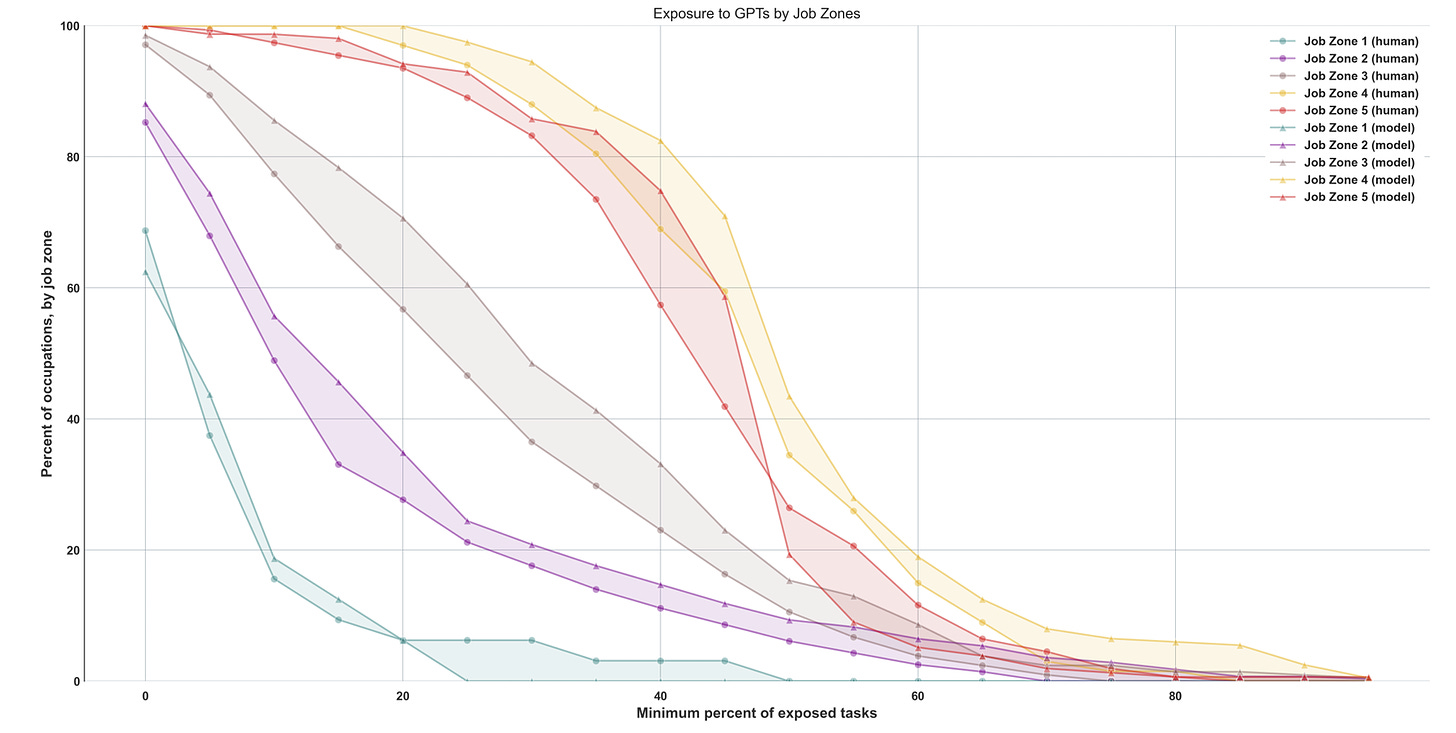

Las predicciones, de todas formas, no son del todo falsas. La principal causa del aumento de la precariedad y del deterioro laboral de las últimas décadas en los países más desarrollados no parece ser la deslocalización del trabajo hacia países con mano de obra más barata o la pérdida de poder de los sindicatos en el marco neoliberal, sino la propia automatización que ha afectado tan poderosamente a los trabajos blue-collar. Ahora, la IA generativa viene a profundizar en esta automatización a un nivel cognitivo más sofisticado, afectando más a los trabajos white-collar. Son curiosamente los trabajos menos cualificados los que acogen a los expulsados del mercado laboral por la IA generativa. Así lo han pronosticado diversos informes en los últimos años3, apuntando a un impacto relevante en la productividad de muchos empleos, aunque de forma desigual.

De hecho, esta automatización no se da de forma lineal, y su desigual adopción y desarrollo requerirá una reflexión sobre los marcos alternativos desde los que podemos reinterpretar el papel que el trabajo desempeña en las sociedades que se vayan aproximando a la post-escasez. La revolución de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial vuelven a tensar nuestra percepción acerca del trabajo y cómo se remodelará esta con el advenimiento de una posible nueva revolución tecnoeconómica.

Pero, aunque crucial, no es sólo nuestra forma de subsistir la que nos preocupa. Ni tampoco nuestra dificultad para imaginarnos en nuevos empleos que aún no se han inventado. Hay un sentido más profundo en nuestro miedo a quedarnos sin trabajo. Cabe sondear las profundas tendencias culturales e incluso biológicas de nuestra especie, que nos impiden pronosticar con excesiva alegría o temor que pronto viviremos en un mundo sin trabajo. Vayamos al origen.

Con el sudor de tu frente

El mito bíblico de la expulsión del Paraíso relata cómo el trabajo se convirtió en nuestra condena4. Y este mito ciertamente parece corresponderse con la transición del Neolítico: a pesar de que nuestros antepasados cazadores-recolectores vivían expuestos constantemente a la amenaza y a la inanición, disponían de mucho tiempo libre. Fue la sedentarización la que nos ató a la tierra y al trabajo, forjando durante milenios nuestra dedicación al campo, de sol a sol, para sostener nuestra existencia.

Esta dependencia del trabajo para la inmensa mayoría de la población contrastó con la independencia de unos pocos liberados a lo largo de la historia. La dicotomía social entre quienes podían vivir de sus rentas y quienes dependían de su trabajo para la subsistencia creó fuertes connotaciones peyorativas hacia el éste. No es casualidad que la voz "trabajo" proceda del latín tardío tripalium, ese instrumento de tortura compuesto por tres maderos. Tripaliare quiere decir torturar, y durante milenios no ha habido más alternativa que pasar por esa tortura para sobrevivir. O como suele decirse: si el trabajo fuera algo bueno, no nos pagarían por él. A lo largo de la historia hemos vivido, por tanto, mucho tiempo en culturas dependientes del trabajo que al mismo tiempo lo denostaban.

Un cambio en la actitud cultural hacia el trabajo comenzó a producirse en la Europa protestante en torno al siglo XVI. Las culturas de raigambre católica más próximas a las civilizaciones mediterráneas conservaron la concepción clásica del ocio que por lo general las élites se habían podido permitir, construyendo un sentido social e individual de la existencia en torno a la vida contemplativa, las relaciones sociales y el disfrute de la vida. En cambio, las culturas protestantes noroccidentales europeas proyectaron una visión en la que el trabajo abnegado constituía un motor para el enriquecimiento y este a su vez un síntoma de la salvación que estaba por llegar, de acuerdo a la predestinación calvinista. Esta es, de forma groseramente resumida, la tesis de M. Weber en su conocida obra La ética Protestante y el espíritu del capitalismo.

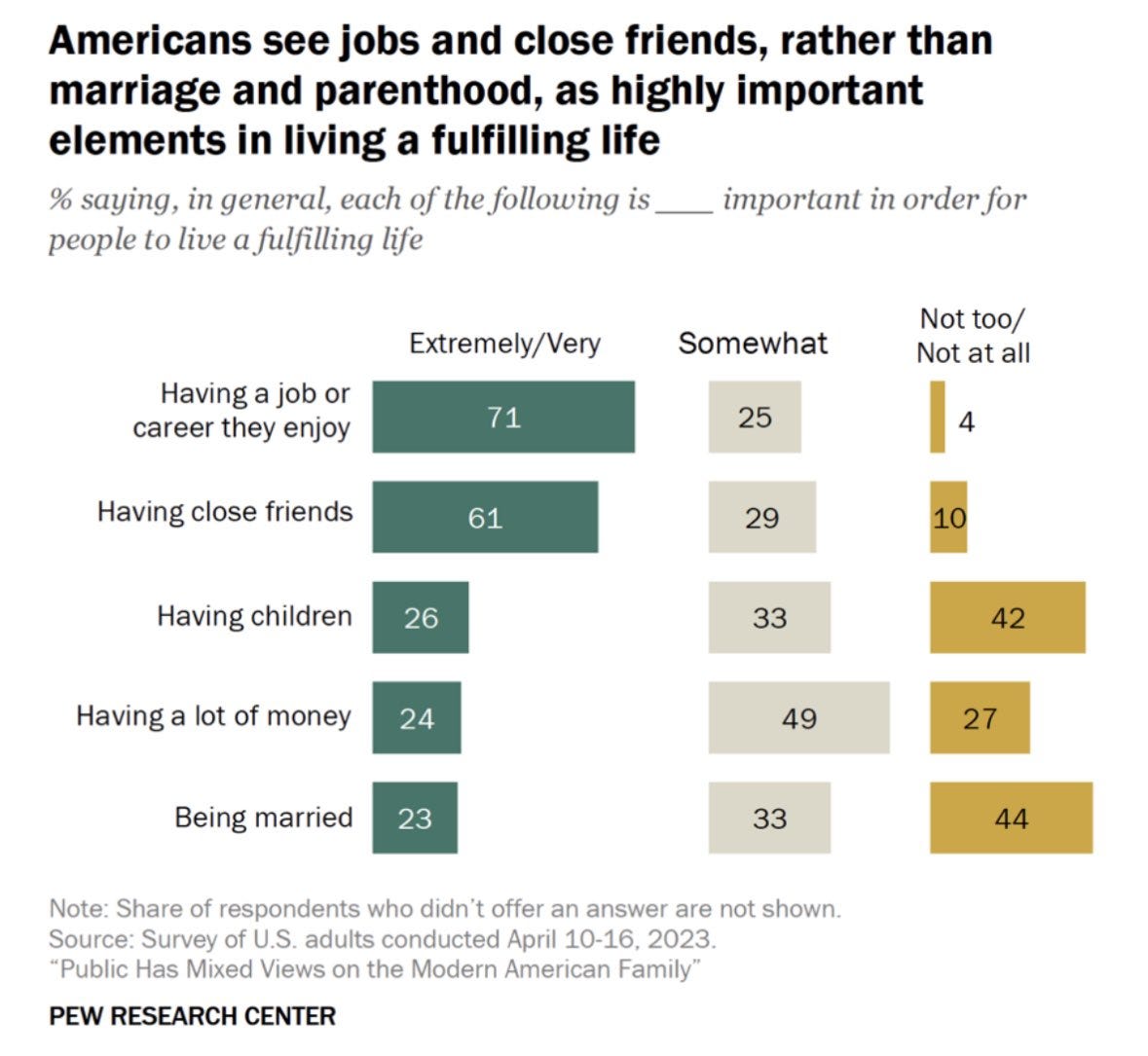

Probablemente no fue este cambio cultural tan relevante como la alfabetización que la imprenta y la Reforma indujeron en la población, con la lectura directa de la Biblia, las que hicieron que ciertamente los países protestantes aumentaran su capital humano y emergieran como potencias económicas en los siglos siguientes. Su visión acerca del trabajo sigue contrastando con la que tenemos en otras latitudes, llegando a primar incluso por encima de otras opciones vitales como la de tener hijos o estar casados. Entre los estadounidenses, por ejemplo, la vida significativa se asocia más con disponer de un buen trabajo que se disfrute que con tener amistades, niños, una pareja e incluso dinero.

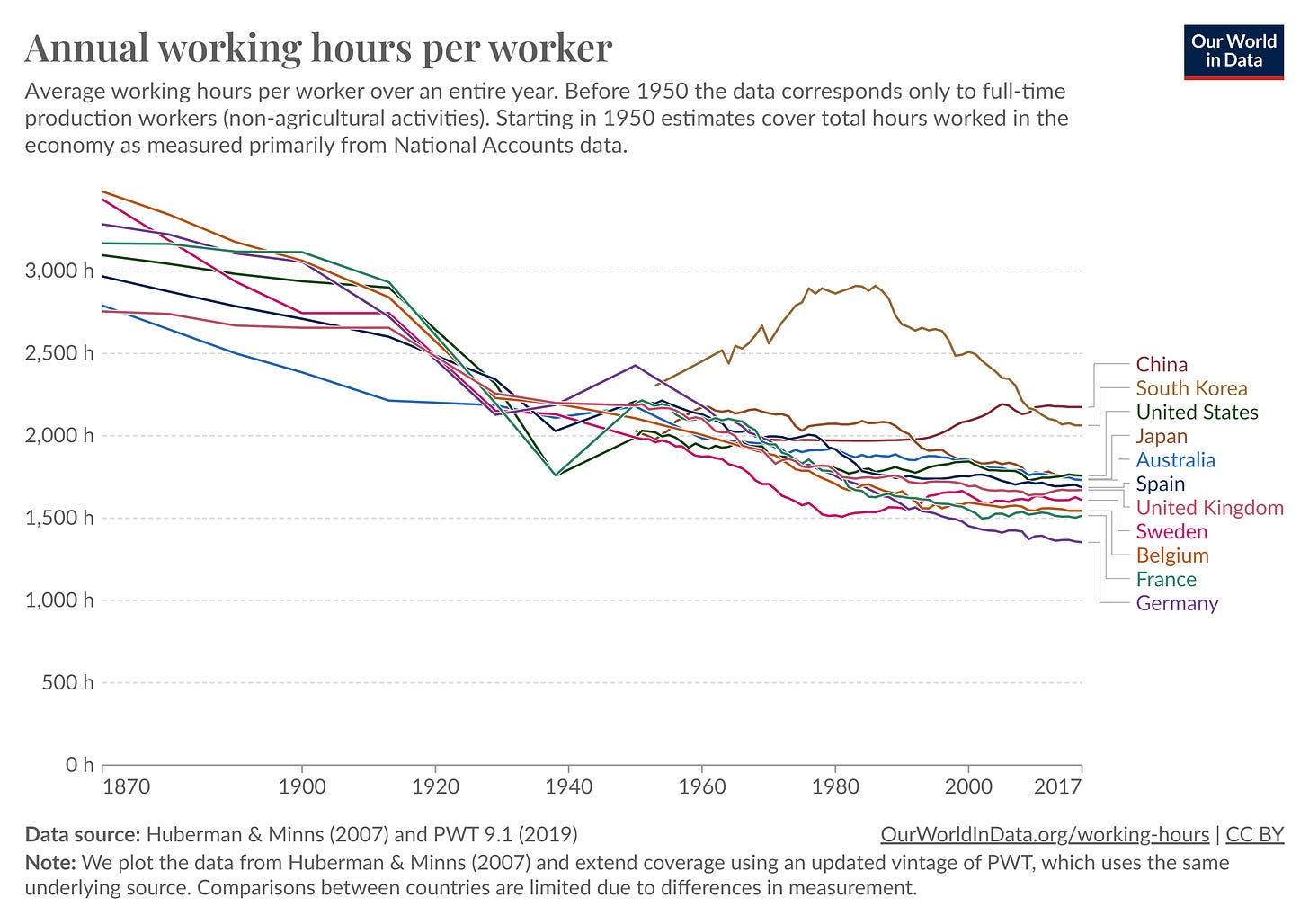

Sin embargo, el tiempo dedicado al trabajo sí experimentó un punto de inflexión con la Revolución Industrial. Esta aumentó la productividad por hora trabajada a través de la tecnología y, junto a la lucha obrera y la legislación, permitieron que en ciertas regiones del planeta las jornadas laborales se fueran reduciendo en consonancia con otras mejoras en el bienestar. Hasta el punto de que un afamado economista como Keynes pronosticó en 1930 que, hacia el año 2030, podríamos trabajar solo alrededor de 15 horas a la semana. En el último siglo y medio las horas anuales destinadas al trabajo se han reducido casi a la mitad. Sin embargo, en los últimos años, esta reducción parece haber alcanzado cierto techo o incluso haberse revertido en el caso de algunos países.

Contrariando la predicción de Keynes, parece que la voracidad capitalista nos impide reducir más las jornadas y sigue extrayendo productividad sin saciarse. Evolucionamos para buscar azúcar, y a pesar de haber sido capaces de producirla de forma barata, no logramos contener nuestro instinto por consumirla, con el consecuente problema de obesidad mundial. De la misma manera, sucede con nuestro consumo de información, útil para saciar la curiosidad del primate que busca la supervivencia, pero que hoy nos tiene enganchados a los reels consumiendo infobasura. Y, del mismo modo, parece que nuestra dedicación hacia las actividades productivas estaría grabada en nuestros códigos culturales de una forma que difícilmente puede eliminarse. Da igual lo obtenido. Siempre seguimos queriendo competir, aumentar nuestro bienestar, mejorar nuestro estatus social.

Por otra parte, no puede obviarse que todavía una inmensa mayoría de la población mundial sigue dependiendo de trabajos de subsistencia. Sin embargo, en el mundo desarrollado, la adicción al trabajo se muestra compatible con tener la mayoría de nuestras necesidades básicas más que satisfechas. Es aquí donde se podría plantear una mayor reducción de la jornada laboral, y sin embargo, siguen persistiendo códigos e inercias culturales que lo impiden. Algunas vinculadas al compromiso con la productividad. Pero otras renuentes a reducir las jornadas porque debilitarían el vínculo razonablemente estrecho entre la autorrealización personal y el ejercicio de una actividad laboral remunerada. Porque haciendo de la necesidad virtud, el trabajo ha maridado bien con el sentido.

Trabajo y sentido

Cuentan que Tolstoi decía que el trabajo, y no el placer, es la condición indispensable de la felicidad de todo ser humano. Nuestra histórica dependencia del trabajo para la subsistencia ha hecho que muy diversas culturas en formas diferentes desde hace milenios hayan edificado el sentido de la vida personal y social en buena medida en torno a la actividad laboral. La identidad personal se identifica con el trabajo. El apellido, con el oficio5.

De hecho, cuando la tecnología nos permitió mejorar nuestro bienestar material e ir liberándonos de las servidumbres más bajas de la subsistencia, fuimos sofisticando el papel del trabajo y proyectando su impacto en distintas capas de la pirámide de Maslow. Si bien en sus elementos más básicos dependemos del trabajo simplemente para ganarnos la vida, procurándonos alimentación y vivienda, el progreso nos ha permitido ir elevando las connotaciones laborales para establecer relaciones interpersonales, lograr el reconocimiento social e incluso alcanzar cierta autorrealización.

El trabajo proporciona un quehacer, un propósito, y mientras no alcance cotas deshumanizadoras y alienantes como las que denunciara Marx, contribuye al sentido. Si permite desarrollar habilidades potenciales del ser humano hasta un punto razonable y al mismo tiempo permite dignificar la subsistencia dotándole de autonomía, entonces se convierte en una pieza central de nuestra construcción personal siempre en relación con otros.

¿Pero no hay un engaño en todo esto? ¿no ejerce el trabajo también una función narcótica que nos entretiene para no asomarnos cara a cara ante el cuestionamiento existencial por el sentido de la vida? La necesidad de ocupación nos impide detenernos en esta intrincada reflexión. Por un lado, porque afortunadamente nos saca de la situación extrema de terrible sufrimiento y necesidad, en la que el sinsentido más se manifiesta, y que en muchos casos aboca al suicidio. Pero también, por otro lado, porque la necesidad de trabajar nos priva de ese ocio exagerado y extremo que se estremece ante el sinsentido incluso en la abundancia, como sucede en el caso de tantos multimillonarios y famosos embriagados de éxito, y que acaba también asociándose a la autodestrucción.

Sin embargo, si estructuralmente el suelo estabilizador del trabajo del que dependemos la mayoría se tambalea bajo nuestros pies, incluso aunque nuestra subsistencia estuviera garantizada por una suerte de renta universal, ¿no nos hallaríamos desubicados en el tiempo ocioso, asomándonos al abismo del sinsentido de la existencia? Por eso Pascal decía que “nada hay tan insoportable al hombre como el reposo absoluto sin pasiones, sin acción, sin distracción, sin aplicación. Entonces es cuando siente su nada, su desamparo, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su inanidad.” Y por eso Baudelaire llegaba a afirmar: “Hay que trabajar, si no por gusto, por desesperación. Ya que, en resumidas cuentas, el trabajo es menos aburrido que el placer”. Ante la falta de trabajo, ¿no sería preferible reeducarnos y tratar de recuperar el valor del ocio que algunos clásicos y medievales pudieron llegar a permitirse y a apreciar?

Elogio del ocio contemplativo

Nuestra dependencia del trabajo para la subsistencia confirió al ocio una acepción sumamente peyorativa. Desde San Agustín a B. Franklin, se suele citar esa máxima que afirma que "la ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan" o que “la ociosidad es la madre de todos los vicios”. Ese ocio es la acedía, esa pereza viciosa, indolencia espiritual, que nos invita a la evasión, a huir de nosotros mismos, difiriendo el desarrollo de nuestras potencialidades. Sin embargo, existe una forma de ocio positiva, constructiva, que permite la exploración valiente de sentido, la contemplación.

Incluso aunque permanezcamos en el plano productivo, este ocio contemplativo no puede desdeñarse, pues efectivamente en el tiempo aparentemente improductivo es cuando pueden surgir las ideas más transformadoras. Aristóteles afirmaba que las matemáticas nacieron en Egipto debido al ocio que disfrutaba la casta sacerdotal. Sólo la abundancia de la Grecia clásica comercial permitió el florecimiento de la filosofía o de la geometría. Curiosamente, es del término griego para ocio, “skholé”, de donde se deriva la “schola” en latín, y de ahí nuestra “escuela”: El ocio permite la educación, el aprendizaje, el cultivo, la innovación.

Muchos de los grandes científicos y descubridores lograron alcanzar sus obras más importantes durante períodos de pausa y retiro. Así le sucedió a I. Newton en su Annus Mirabilis, aquel año en el que, con el cierre de la Universidad de Cambridge por la peste bubónica, se retiró en aislamiento y alumbró en apenas unos meses el cálculo infinitesimal, la teoría de la luz y del color y la ley de gravitación universal. Ahí es nada. Y como él, tantos otros.

La propia tradición judeocristiana bendice el concepto de descanso como un pilar de esa productividad, como sucede con el Sabbath y el año sabático en el judaísmo o el domingo cristiano. Incluso las culturas especialmente laboriosas e industriosas que en general ceden menos tiempo al descanso mantienen una fuerte tradición de meditación y una rica cultura innovadora como en el caso de China6.

Pero el ocio no sólo es interesante a la producción. Es imprescindible para la construcción humana. Por eso los romanos distinguieron entre el “otium” y el “nec otium”, el no ocio, es decir, el neg-ocio. Este es el otium contemplativo, alejado de la productividad y de la acedía, que facilita el crecimiento propio. No es ocio superfluamente productivo, absorbido por la actividad, necesitado de proyectar en redes sociales la imagen de un aprovechamiento del tiempo, del disfrute de unas vacaciones increíbles como símbolo de estatus. Hablamos de ocio como quietud contemplativa, como sencillo disfrute, incluso como aburrimiento que explore lo que somos y podemos ser. Tiempo sagrado para aproximarnos a la realización y a la conexión con el misterio del mundo.

Pero hay que tener entereza para afrontar la dificultad de asomarnos a tal abismo. El ocio contemplativo no es fácil. Pues con frecuencia estremece mirar al interior del abismo y que el abismo mire en nuestro interior, como citaba Nietzsche. Y rechazamos esta visión cuando vislumbramos que la tecnología pueda dejarnos sin trabajo y entregarnos tal cantidad de ocio que no sepamos qué hacer con él.

Desde la ficción

Son muchos los escenarios en los que la ficción nos ha permitido imaginar cómo sería un mundo sin trabajo. H. G. Wells en La máquina del tiempo (1895) describía a los hedonistas Eloi, sin escritura, inteligencia, ni fuerza. La pianola (1952) de K. Vonnegut retrataba el regreso de los soldados de la Tercera guerra mundial a un mundo automatizado que había aprendido a funcionar sin ellos. La película de animación de Wall-E (2008) describía en una nave errante a sus perezosos pasajeros de extrema obesidad cuyas necesidades eran constantemente atendidas por máquinas. Ready Player One (2018) nos planteaba un mundo distópico y sombrío en el que los humanos malviven enganchados a un metaverso.

Algunos autores que pronostican que la IA volverá productivamente prescindibles a los humanos, como Y. Harari, dibujan un escenario futuro en el que los narcóticos y los videojuegos habrán de rellenar los espacios vacíos que la ausencia de trabajo dejará en nuestro día a día. Esta visión apocalíptica de capas de población desocupada y con vidas vacías de significado o propósito que pueda merecer la pena contrasta con la sociedad postcapitalista que imaginaba Marx, en la que el tiempo libre podría dedicarse a las ciencias, a las artes y a las actividades creativas, satisfaciendo las aspiraciones de sentido.

Aunque, como hemos visto, los futuribles suelen envejecer mal, los ejercicios de ficción nos permiten especular fecundamente. Así, me gusta recordar con frecuencia ese pasaje de Cien años de soledad de García Márquez que, hace ya medio siglo, fantaseaba con el impacto que podría tener la ausencia de trabajo en nuestra comprensión existencial. En él, el insomnio disparaba la productividad del pueblo de Macondo alcanzando tal éxtasis que los habitantes se veían empujados a pasar las horas entre todos mirando el movimiento de las agujas del reloj:

«…por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niños y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio, de modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Al principio nadie se alarmó. Al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tanto que hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto, que pronto no tuvieron nada más que hacer, y se encontraron a las tres de la madrugada con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenía el valse de los relojes. Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores […] llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir.»

No sé si saber aburrirse va a ser la gran habilidad del siglo XXI. Probablemente, sigamos conviviendo todavía con el reto de buscar cómo ganarnos el pan con el sudor de nuestras frentes ante el reto de la revolución que se nos avecina. Pero, desde luego, es conveniente que (re)aprendamos a estar con nosotros mismos en silencio, a disfrutar del tedio del ocio, a contemplar sin consumir ni producir, y a buscar formas y espacios de sentido alternativos al trabajo. Ya decía Aristóteles que “puesto que el ocio es preferible al trabajo y constituye su fin, hemos de investigar cómo debemos emplear nuestro ocio”. Un atávico reto.

Uno de los peligros de la inducción lo ilustra de manera magistral el pavo de Russell: acostumbrado siempre a vivir una vida acomodada y bien alimentado, de pronto se topa con un fatal desenlace el día de Navidad.

Así se ha anunciado que Claude 3 de Anthropic ha logrado un 101 de IQ frente al 85 que hasta ahora había logrado GPT-4. Fuente.

En 2023, Goldman Sachs pronosticaba que dos tercios de los empleos serían parcialmente automatizados por la IA generativa, el equivalente a la sustitución completa de una cuarta parte del mercado laboral: unos 300 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en todo el mundo. Fuente.

Ganarás el pan con el sudor de tu frente… (Génesis 3, 19).

Herrero, Molinero, Zapatero, Pastor, Guerrero, Carpintero, Tejedor, Pescador, Escribano… y todas sus correspondientes traducciones en inglés, francés, alemán…

Que “circunstancialmente” en términos históricos China se haya dedicado en las últimas décadas más a la producción barata masiva no puede hacernos olvidar el profundo liderazgo innovador que desde China se ha ejercido en todo el mundo y a lo largo de la historia, y que ahora está intentando recuperar con su apuesta por la tecnología.

"Arbeit macht frei" es una de las muchas formas en las que el Poder ha intentado controlar a la población a través del trabajo, y para comprobarlo no hace falta más que ver quiénes y cuándo leían ese lema. Más recientes son los millonarios hechos a sí mismos, los que defendían que el que quiera tiene trabajo, o que el que no gana lo suficiente es porque no se lo ha merecido. O el aún más actual, "no bajaremos los tipos de interés hasta que no empeore la economía y baje la inflación" https://jeibros.substack.com/p/la-abolicion-de-la-esclavitud-y-la

Me ha encantado el artículo, y gracias por el enlace a mi blog. Creo que tienes una visión muy acertada en la concepción del ocio. Mi sensación es que si nosotros, como fuerza laboral, no nos posicionamos en una postura, seguiremos siendo agentes pasivos y un rebaño para el Poder.

Según las corrientes de izquierda, el capitalismo ha tenido varios medios de acumulación de capital a través de la fuerza laboral. La primera pudo ser la de sacar a la población del campo y llevarla a las ciudades, en plena revolución industrial. Tras el agotamiento de esa estrategia, se pasó al taylorismo y fordismo. A continuación, la deslocalización de fábricas y la globalización. Y finalmente, ahora podemos estar en una era de economía virtual a través de la Bolsa y las operaciones financieras. No en vano, la economía ficticia/virtual actual supera ya a la real y tangible. En ese hilo encaja el término acuñado por Varoufakis, el tecnofeudalismo. También tengo la sensación de que cada vez más se intenta atrapar a los trabajadores haciendo que sus pensiones dependan cada vez más de los resultados financieros de sus empresas.

La doctrina del shock. Una población siempre temerosa y dubitativa siempre será más manejable.

No creo que Keynes mencionara su famosa frase pensando en los términos actuales, sino que creo que él pensaba en una especie de acuerdo entre el Empleo y el Capital. Este acuerdo, si existió, parece que se rompió en los 70 con la crisis del petróleo. https://jeibros.substack.com/p/keynes-y-el-contexto-de-la-semana_4 (echa un vistazo a la segunda imagen).

Te recomiendo también el libro "4 futuros", de Peter Frase, a ver si te gusta la premisa que plantea.

Esto que has escrito hoy me parece maravilloso.

El trabajo y el ocio ejercen un interesante equilibrio en la vida de muchas personas. Una cosa que la vida me ha enseñado es que, si no fuera por el necesario dinero, el trabajo estorba cuando uno está en un buen periodo de su vida, pero el trabajo puede ser un magnífico aliado cuando se pasa un mal periodo. Precisamente por que acota el tiempo y limita lo libre que puede rumiar nuestra mente.

Dicho eso, ya llevo muchos años convencido de que el trabajo es un mal necesario, y como tal intentaré trabajar sólo mientras sea estrictamente necesario. También tengo claro que hay que prepararse concienzudamente para ese día en el que pueda prescindir del trabajo, y es algo que subestima una gran parte de la población. Hay que cultivar el ocio y aprender a disfrutar del tiempo libre, de una forma diversa y, en la medida de lo posible, adaptable a los posibles cambios de circunstancias. Es importantísimo dedicar tiempo a la familia, pero no se puede crear una vida en la que el ocio durante los años de crianza se limite al 100% a los hijos, ya que algún día volarán el nido y te enfrentarás a un vacío existencial que tú mismo has estado cavando.

Y con esto lo dejo - Has tocado tantos temas que me podría quedar aquí contestándote casi párrafo a párrafo... pero mejor no abusar.

De nuevo, gracias por esto tan chulo :)